作者/詹家龍(詳細介紹見《科學人》)。

黑水溝廣約六、七十里,險冠諸海,其深無底,水黑如墨……倘計程應至而諸嶼不見,便失所向,恐漂越臺之南北而東,則邈不知所之……

——摘自《台灣縣志》

每年清明節前後,台灣的天空就會出現一條壯觀的蝶河,這是一群身穿黑衣紫衫的紫斑蝶,代代上演的遷徙盛事!牠們無畏旅途中諸多死亡威脅:白頭翁、烏秋的啄擊、冰冷春雨的沖激、高山的險阻……或許就像 300 年前渡過黑水溝來台拓墾的先民,儘管面對「六死三在一回頭」的坎坷前途,仍要勇往直前,只為開創另一段全新的生命史。

年復一年過境雲林林內的壯觀蝶河景象,當地居民已經見怪不怪,甚至將牠們稱為「清明蝶」。2005 年,紫蝶義工曾振楠及知名生態紀錄片導演鄧文斌,首度記錄到單日超過百萬隻斑蝶通過國道三號林內段,並有大量紫斑蝶因車禍而死,之後在各界努力下促成 2007 年「國道讓蝶道」的保育創舉,引起了世界各國媒體廣泛報導。

成千上萬的紫斑蝶每年春季展開繽紛翅膀勇敢飛越國道的精神,以及國道高速公路局與全民一起守護紫斑蝶的保育觀念,如今已深植台灣人心,但令人好奇的是:這些紫斑蝶成功飛越國道後,下一站在哪裡?

蝶翅標記現行蹤

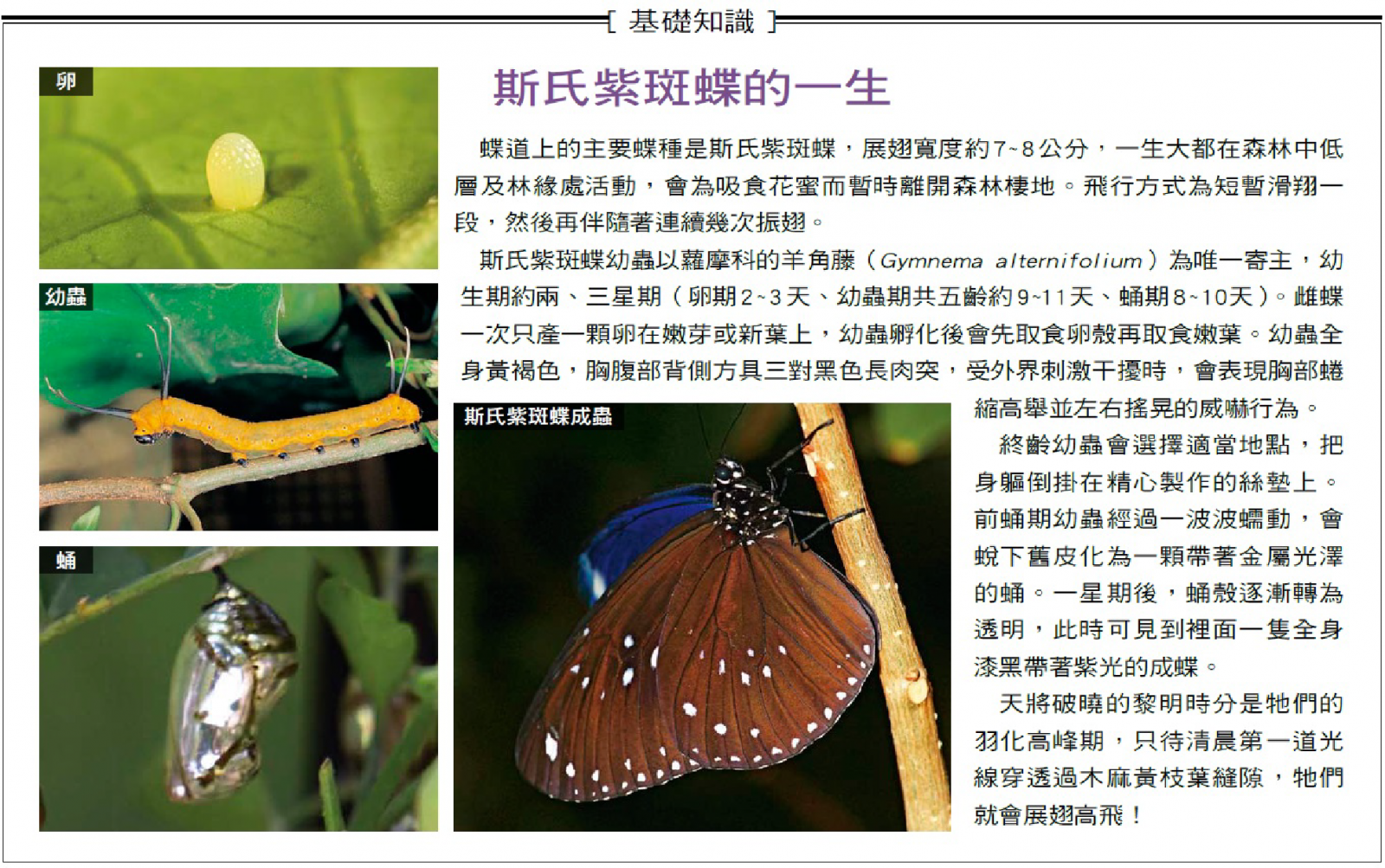

時間回溯到 2004 年 5、6 月的初夏時節,中台灣各地紛紛傳出民眾目擊紫斑蝶大規模遷徙的現象,接下來的半個月內,目擊紫蝶移動的地點南起彰化八卦山、台中大肚山、苗栗濱海公路沿線,最北至新竹香山,東至大雪山林道、新竹觀霧。除了族群量驚人,採樣結果更顯示其中 80% 以上都是「斯氏紫斑蝶」。這場驚人的演出,終於引發人們探尋紫斑蝶生活史中長年成謎的遷徙路徑。

2004 年 6 月 1 日,筆者一行人來到苗栗西北端濱海地區竹南鎮,一處面積約 37 平方公里的木麻黃海岸防風林。才剛進入森林,筆者便赫然發現:這裡的枝條、葉子、樹幹上全掛滿金光閃閃的斯氏紫斑蝶蛹,有時一截枝條或一片椰子樹葉上就有近 30 顆蛹。

我們光是在 10 公尺見方的採樣區內找到的蛹殼就達 226 個,連續兩星期的估算結果顯示,這裡至少有著 60 萬顆的斯氏紫斑蝶「黃金蛹」!這片看似不起眼的木麻黃森林,是台灣第一處被證實為紫斑蝶春季北返的終點站之一。

苗栗縣自然生態學會理事長林家正表示:「5 月初這裡的景觀更驚人,一進入森林,紫斑蝶黑壓壓一片群起飛舞,彷彿來到南台灣茂林的越冬型蝴蝶谷。」由紫斑蝶大發生的時間點及 5~6 月間超過 80% 的飛行個體皆為斯氏紫斑蝶可知,竹南海岸林是紫斑蝶大規模遷徙的起源地之一。

但在當時,人們對於這些紫斑蝶來自何方,仍然一無所知。直到隔年 2005 年 4 月 4 日,紫蝶義工魏湘蓉等人於雲林林內蝶道所標記的「XR404」斯氏紫斑蝶,於 4 月 22 日在直線距離 105 公里外的苗栗竹南濱海森林遊憩區,被義工徐志豪等人捕獲,才揭露了這個秘密。 緊接著 5 月 1 日,台灣大學保育社學生賴以博等人在高雄茂林「紫蝶幽谷」標放的「YB7」斯氏紫斑蝶,也在這裡被捕獲。

2007 年台大保育社學生劉以旋等人與茂林國小學生 2 月初在茂林標記的「IS4」,由義工尚林梅於 4 月下旬捕獲兩隻,我們首度把斯氏紫斑蝶從高雄茂林越冬地、雲林林內的蝶道、苗栗竹南繁殖地串連起來。

編號 FY1030 的斯氏紫斑蝶,則是 2004 年 10 月 30 日由南部義工封岳在屏東縣春日鄉標放,然後在 2005 年 5 月 1 日於苗栗竹南由陳姿宇捕獲,其存活時間達半年(184 天,一般蝴蝶在人工飼養環境中存活約一個月),並完成 254 公里直線移動距離。FY1030 除了告訴世人:紫斑蝶可以過完整個冬天,也證明了其驚人的飛行能力。

從木麻黃下展開生命旅程

眾多的再捕獲記錄、大量的寄主植物羊角藤及蝶蛹,都顯示苗栗竹南的濱海木麻黃防風林,是斯氏紫斑蝶從越冬地經春季蝶道抵達的重要繁殖棲地之一。這處長約五公里、面積 103 公頃的繁殖地原來是一片保安林,後來開闢為森林遊憩區,其中「親子之森」及「假日之森」因為維持原始風貌,意外保存了斯氏紫斑蝶的繁殖地。

在木麻黃的蔽蔭下,斯氏紫斑蝶幼蟲的唯一寄主植物羊角藤大量生長。羊角藤是台灣西部海岸地區的優勢廣佈種,我們在向陽風衝處及木麻黃森林內部的羊角藤調查斯氏紫斑蝶幼生期族群量,結果發現森林裡幼生期族群量顯著高於向陽處。也就是說,避風的木麻黃海岸林,是斯氏紫斑蝶理想的繁殖溫床。

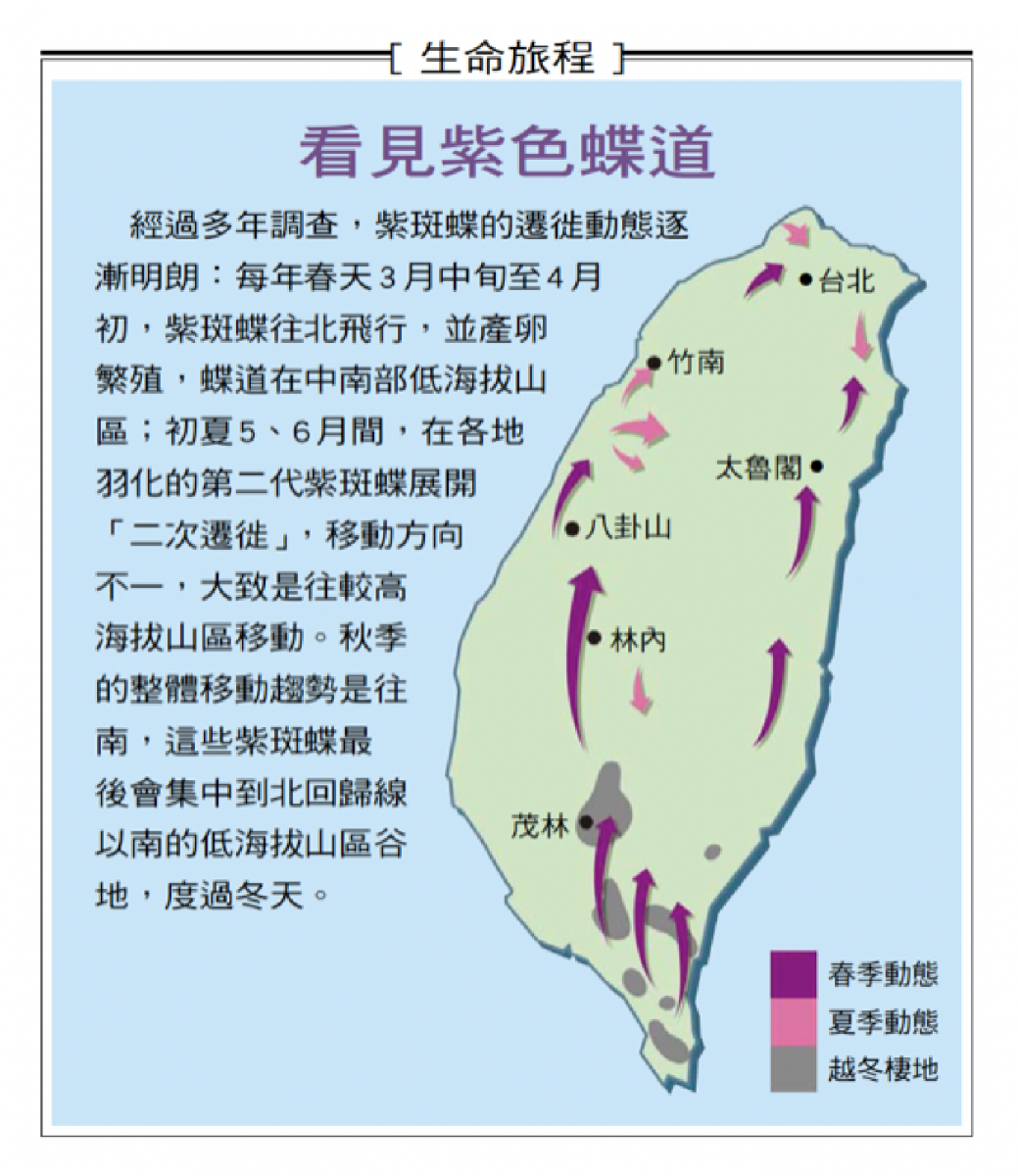

不過,苗栗竹南防風林並非紫斑蝶蝶道的終點,而是另一場生命旅程的起點。經過多年的研究調查,目前我們已經知道了紫斑蝶的大致遷徙動態。

春季動態:每年 3 月中旬至 4 月初前後,越冬後的第一代紫斑蝶主要在中央山脈兩側低海拔山區集體往北飛行,並在中南部低海拔山區及中北部特定區域出現高密度集中的蝶道現象。其中西部蝶道出現在中央山脈南段、玉山山脈尾稜及阿里山山脈西側的低海拔山區;平原地帶呈現大面積零星個體移動,中部以北大多為零星的蝶流量,東部地區則沿著中央山脈東側低海拔山區移動。4 月中旬前後會開始出現方向分歧或滯留的情形,並開始有大量紫斑蝶產卵繁衍下一代。

夏季動態:初夏 5、6 月間在台灣各地羽化的第二代紫斑蝶,會展開「二次遷徙」,移動方向各地不一,例如北部桃園拉拉山以及宜蘭思源埡口,有往南或往北移動互見的情形;其他如台北盆地、宜蘭則是往東南方移動,花蓮則有往南的大規模移動。夏季紫斑蝶在台灣西部低山帶的整體移動趨勢,除了恆春半島以外,都是往較高海拔的山區移動。

秋季動態:紫斑蝶的秋季移動雖發生在全台各地,但是根據 2007 年在台灣西部的調查顯示,每分鐘超過 200 隻蝶流量的中型規模移動,主要發生在北回歸線以南的區域,東部的台東以及花蓮山區也出現同樣的情形。2007 年 9 月 26 日在台東利嘉林道曾經出現每分鐘蝶流量超過 100 隻往南移動,同時在花蓮金針山亦有類似的觀察記錄。中北部的宜蘭、苗栗、台中等地的山區,目前已知僅有小規模的南移蝶道。

▲國道讓蝶道:為了讓紫斑蝶平安北飛,國道高度公路局在國道三號林內段進行車道縮減。 影像來源/詹家龍

聚蝶入谷

秋季整體移動趨勢雖是往南,但在南部部份地區亦出現大規模往北移動的集團。這是否意味著越冬斑蝶至少有部份來自南端?抑或者只是越冬初期的族群短距離移動?目前對於紫斑蝶如何進入越冬谷的假說,有「蝶道假說」以及「滾雪球假說」。

台灣知名的蝴蝶專家陳維壽於 1977 年首先提出越冬斑蝶來源的「蝶道假說」,並指出早期曾經在秋季的台北縣新店 註 直潭山區,目擊到大量紫斑蝶南移,而那些在中海拔山區繁殖的紫斑蝶都會沿著山脈往南,並隨著鋒面到來以及氣溫下降,逐漸往越冬蝶谷匯集成大集團;生長在平地及低山帶的紫斑蝶則會先直飛臨近的海岸然後出海南下,最後通常在潮州一帶上陸後直接進入越冬棲地。

所以紫斑蝶類的南移可分成「山線」與「海線」。紫蝶義工洪清坤及筆者等人曾經記錄到,台南市低海拔山區秋季可見最高達每分鐘 100 隻蝶流量的南移現象,與蝶道假說的部份陳述相符。

陳維壽進一步研究後在 1981 年指出,1977 年後雖持續進行近四年觀察,卻再也沒觀察到經海線抵達南部越冬蝶谷的大批蝶群。他因此推測,紫斑蝶可能因為平地繁殖地遭破壞,造成走海線紫斑蝶滅絕或改道。

此外陳維壽還根據 1972~1977 年間,在紫斑蝶不同翅膀位置以鋼鑽和鐵鎚打洞的方式,在全台各地標記了 9,872 隻紫斑蝶(這是台灣首度進行的蝴蝶標放再捕獲研究),然後再從屏東縣泰武、來義鄉原住民所採收的近百萬隻紫斑蝶中,尋找有記號的蝴蝶,根據這些蝴蝶確認了這兩處越冬紫斑蝶主要來自嘉義以南山區。

「滾雪球假說」則是王效岳與艾邁爾(T. C. Emmel)兩人於 1990 年提出,越冬斑蝶秋季會先在較高海拔山區形成許多小集團,隨著冷鋒一道道通過,開始如滾雪球般往南部低海拔最終越冬地逐漸匯集。

此一假說經高雄茂林魯凱族人施貴成於 2003 年 9 月在茂林地區、吳東南於 2004 年 9 月 1 日在台東縣金峰鄉及 2005 年 10 月在高雄扇平等山區陸續觀察到,而獲得進一步的證據。另外,根據吳東南 2005 年 8 月 27 日在台東金峰歷坵標記的「272b-fun」斯氏紫斑蝶,隔年 1 月 19 日在台東大武斑蝶越冬地由義守大學教授趙仁方再捕獲,顯示斯氏紫斑蝶 8 月下旬的個體會成為群聚越冬的成員之一。

越冬之謎

▲等待春天:每年冬天,紫斑蝶會在北回歸線以南的特定山谷中聚集,形成「紫蝶幽谷」的特殊景觀 (左圖)。在冬末春初離開越冬谷前,紫斑蝶會集體求偶交配(右圖)。

蝴蝶遷移越冬最著名的例子,是北美洲帝王蝶(Danaus plexippus,又稱大樺斑蝶),牠們以最高可達五億隻的驚人規模,從加拿大及美國五大湖區開始,一路飛抵加州海岸及中美洲墨西哥的 10 幾處山谷過冬。而台灣成千上萬的紫斑蝶,則是進駐台灣南部高雄茂林等處的低海拔山區特定山谷,形成大規模群聚越冬的奇景「紫蝶幽谷」。

「紫蝶幽谷」是由陳維壽在 1971 年發現並命名,和帝王蝶谷由單一蝶種形成大不相同的是,紫蝶幽谷是以斯氏紫斑蝶、小紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、端紫斑蝶四種紫斑蝶為主,青斑蝶類次之,有時會有黑脈樺斑蝶類等 12 種其他斑蝶組成的混棲型群集。

到目前為止,台灣的紫蝶幽谷是僅次於墨西哥帝王蝶谷的第二大規模蝴蝶越冬群聚生態。 越冬紫斑蝶入谷時間在每年 9 月底至 11 月初,然後在耶誕節前後,主要越冬族群便開始大規模群聚。隔年 2 月前後,越冬群聚集團會變得不穩定,期間會發生幾次區域性集團移動或部份族群離開。

已知超過 10 萬隻的大型越冬集團約 21 處(包括一處 100 萬隻的超大型集團),10 萬隻以下的中型集團約 55 處。近年新增加群聚集團約有 69 處,但其中大多為 10 萬隻以下的中小型集團;原先的 21 處大集團也因棲地破壞,有 13 處已降至 1,000 隻以下的小集團或完全消失。根據現存越冬蝶谷總蝶量及春季移動期間總蝶流量,台灣現存越冬斑蝶總數約 200 萬隻,遠不及 1960~70 年代的數量,群聚集團消退的情況相當驚人。

台灣斑蝶越冬棲地共同特色為北回歸線以南、低海拔山區、坐北朝南的背風山谷(或是可躲避東北季風侵襲的地區)。微氣候條件則是冬季日均溫在 22℃、乾涸或地面略微濕潤的溪溝、谷內要有完整的森林。必要條件是要有水源供越冬斑蝶冬季吸水;適量的蜜源則可提供斑蝶補充能量。

台灣目前已知的斑蝶冬季群聚集團,主要分佈在阿里山山脈尾稜、玉山山脈尾稜及中央山脈南段兩側的低海拔山區,絕大多數越冬棲地都位於魯凱、排灣族人的傳統領域範圍內。 這些在冬季群聚到南台灣紫蝶幽谷的斑蝶,並非一整個冬季都安安靜靜掛在樹上休息,而是呈現出一些律動。

其大致模式為:越冬斑蝶清晨先在樹頂進行日光浴,接著沿著乾溪谷下降尋找水源、蜜源吸食;中午時分斑蝶陸續返回谷內,停憩於森林中低層;到了下午,大多數斑蝶會飛離中低層轉至樹冠高層。

越冬斑蝶的活動力與停憩位置受到氣溫影響,日平均溫低於約 13℃ 時,越冬斑蝶活動頻度會降至 1% 以下,棲息在樹冠層的比例也會高達九成。 早期一些職業捕蝶人常說:「紫蝶幽谷是會移動的!」越冬斑蝶群聚並非每年或整個冬天固定在同一處,根據筆者 2003~2004 年間連續兩年越冬前期及後期,在茂林三處斑蝶越冬棲地,皆觀察到 3~4 次、最遠達 2.5 公里的集團移動現象;另外一些再捕獲記錄也顯示,不同越冬蝶谷間的斑蝶有互相交流的情況。

紫斑蝶除了在這些山谷裡躲避寒冬,冬初及冬末天氣良好的時候,也會集體在山谷間追逐求偶並交配,在離谷前的 2 月底最為活躍,此時在山谷內到處可見 10 幾隻斑蝶在空中排成一條長龍追逐求偶,或是一對對成蝶掛在樹上交配的特殊畫面。這些交配過的紫斑蝶會在春天的 3 月初大舉離開山谷,展開另一場讓世人讚歎不已的驚奇旅程!

註 :現為新北市新店區。

⇠上一篇:蘭與蘭嶼:復育的尋根之旅

讓未來的螢幕更鮮活逼真,量子點技術即將邁入黃金時代:下一篇⇢