復育的尋根之旅

作者/鍾慧元(詳細介紹見《科學人》)。

還有多少人知道,蘭嶼本來稱為「紅頭嶼」?來自此處的蝴蝶蘭曾在國際上壓倒群芳,島嶼才硬生生地改了名。不過,現在仍有一種蘭花以紅頭為名,沉默且堅韌地著生在紅頭山中向天伸展的樹枝上,只是幾乎無人可見。不只因為它僅在冬季綻放,也因為此時的蘭嶼周圍風大浪高、少有遊客造訪,就算排除萬難抵達,也必須爬上更高的山裡,才可能幸運看到少數僅存的植株。

然而此刻,我站在能遮風擋雨、溫濕度穩定的寬敞溫室中,聞著紅頭蘭特殊的杏仁香氣,讚歎著面前長度將近 20 公分、綴滿嬌小花朵的璀璨花序,心裡想著,如果這種植物這麼稀有難尋,那應該可以利用組織培養技術增加數量吧?

花期長的蝴蝶蘭曾經是台灣出口蘭花的主力,只要一截花梗,就可栽培出千千萬萬株一模一樣的蘭花,這樣的技術絕對可以用來提高瀕危植物的數量。但每一位保育工作者都會告訴你,除了數量以外,基因多樣性也是保護物種的關鍵,否則這個物種只會越來越孱弱,最終因敵不過環境變化而逐漸消失。

那紅頭蘭的基因多樣性怎麼辦?

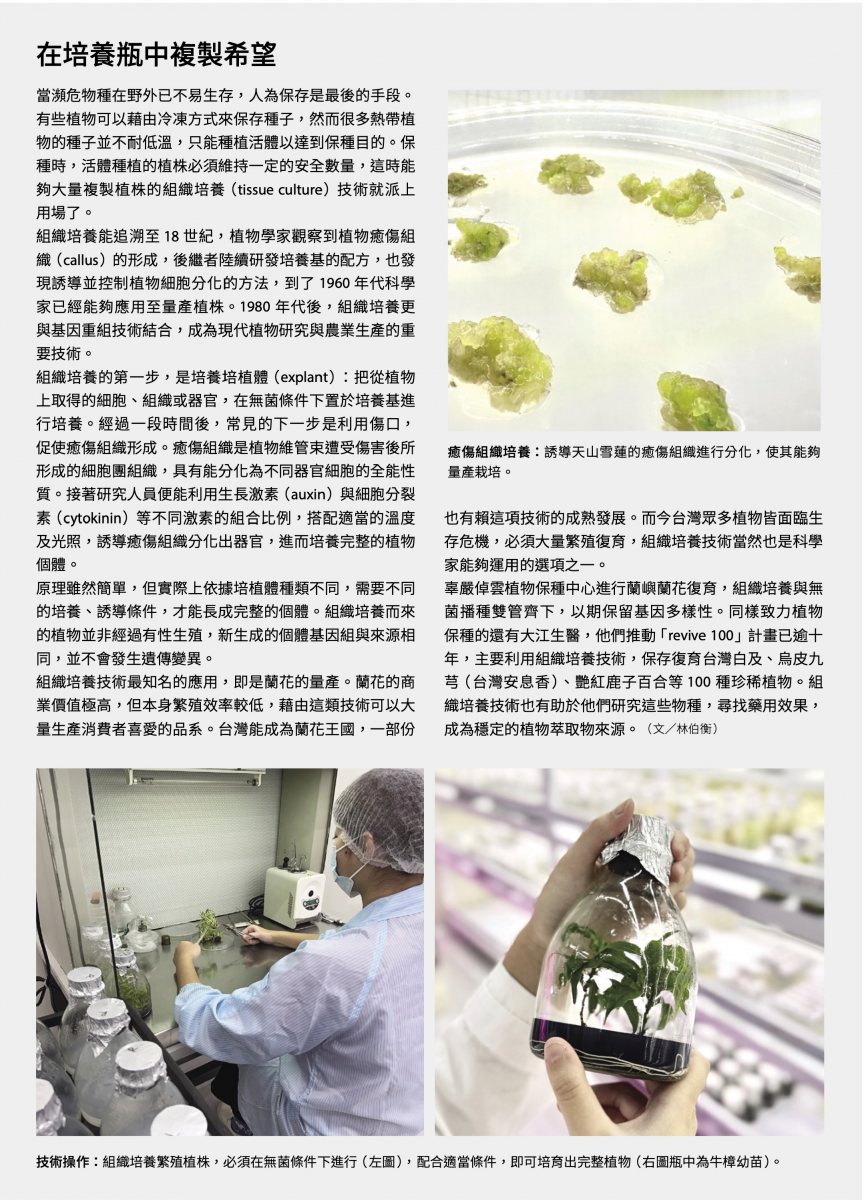

這座廣闊溫室的管理者、辜嚴倬雲植物保種中心(簡稱保種中心)的資深蒐藏經理陳俊銘嚴肅地告訴我,除了組織培養以外,蘭花繁殖同時非常仰賴無菌播種,這也是培育新品系蘭花的重要關鍵。蘭花的種子細如微塵、不具胚乳,在野外若沒有共生真菌,就無法萌芽。所以蘭花果莢經過適當消毒後,要把莢中種子撒播在無菌培養瓶中,以營養的培養基取代共生菌提供的養份,再從無菌室、溫室到苗圃,一路慢慢馴化,最終才能從花市走進尋常百姓家,或是搭上前往蘭嶼的船,踏上回鄉之路。

▲蘭花返鄉:2022 年,專家學者與關注保育議題的企業夥伴共同把蘭花種回蘭嶼的大榕樹上。黃梯上為李家維教授、樹上紅衣為陳俊銘經理。影像來源/陳俊銘

特殊環境孕育特殊物種

蘭嶼的生物相很特別,有些台灣也看得到,有些卻只有菲律賓群島才有,因此很早就有學者認為,生物地理分區中標示東洋區(Orientalis)與澳大利亞區(Australia)交界的華萊士線,應該要從菲律賓附近往北延伸到台灣與蘭嶼之間;再加上蘭嶼還有全台唯一以捕魚為主要生活方式的原住民族達悟族定居,豐富的多樣性,讓許多研究人員都想來蘭嶼深入了解、一探究竟。

蘭嶼開放幾十年來,有許多專家學者前仆後繼投入各種社會學及生物學的研究。除了人文部份,原生的脊椎動物例如蘭嶼角鴞、綠蠵龜、蘭嶼豬,昆蟲例如珠光鳳蝶、球背象鼻蟲,植物例如馬兜鈴(為了珠光鳳蝶)、紫苞舌蘭、白花蝴蝶蘭,都已經累積了許多觀察與研究資料,也有各式各樣的嘗試,希望能讓這些珍稀物種不致絕滅。台東區農業改良場(簡稱台東農改場)和特有生物研究保育中心(現為農業部生物多樣性研究所)也曾經分別把復育後的白花蝴蝶蘭和紫苞舌蘭送回蘭嶼。

但氣候變遷的影響,還是讓科學家憂心忡忡。2023 年 10 月初小犬颱風橫掃,蘭嶼災情慘重。在保種中心工作的植物獵人「阿改」洪信介說,他的達悟族友人形容這個颱風「像剪刀一樣剪過蘭嶼」,剪掉許多房舍、樹木。島上斷糧斷水電、連汽車都被吹翻。但蘭嶼森林的生命力也特別強韌,颱風過後兩個月,阿改發現,雖然有許多粗壯大樹攔腰斷裂,甚至連木質特別堅硬的蘭嶼肉豆蔻也難逃一劫,但「蘭嶼的恢復力超強的!雖然森林裡有些林地清空了,但空出來的地方,各種小苗也都長出來了。」他強調,「比台灣的快。」這樣厲害的韌性,或許就是蘭嶼生物最獨特的地方。

▲雅美萬代蘭(Vanda lamellata):花朵唇瓣裂片有兩枚豎立片狀物,有香氣。對日照、鹽份都有很高的耐受性,即使在蘭嶼靠海的峭壁上也能盛開。影像來源/陳俊銘

▲蘭花培養:無菌播種的蘭花培養後長成幼苗,等待回歸野外。玻璃培養瓶左側是應用手搖杯封膜概念特殊設計的培養盒,可提高育苗速度並減省運費。影像來源/陳俊銘

科學家的心意

然而,現今的蘭嶼環境已和以往大不相同。2017 年,清華大學生命科學系教授、保種中心執行長兼國立自然科學博物館文教基金會(簡稱科博館基金會)董事長李家維帶領紀錄片拍攝團隊前往蘭嶼,發現這裡跟他記憶中的景象有巨大差異:餐廳民宿變多了,晾曬的飛魚變少了。這趟蘭嶼行,讓李家維感到蘭嶼的變化速度超乎預期,想盡可能保留一些蘭嶼的物種。他回憶道:「我組織了保種中心的同仁,請他們盡量蒐集蘭嶼的珍稀物種,目的是要有素材可以留在保種中心,將來需要的時候能擴大繁殖。」

除了留下活體植物以外,李家維也要求用液態氮桶保留蘭嶼各種植物組織,尤其是分化活動旺盛的花芽、葉芽、根、莖等部位,都要切塊後以液態氮保存。他解釋:「不只要保存 DNA,還要保存 RNA。因為 RNA 是選擇性的,在不同組織細胞中會製造出不同組織特有的蛋白質,例如開花時才會表現的蛋白質。起初,每個細胞的基因都是一樣的,只有在花芽生長的時候才能看到這些基因開始『選擇性的』活躍,就是所謂的信使 RNA(mRNA)。我們用液態氮瞬間凍結,把這些活躍的 mRNA 保留下來。將來若想知道這種植物萌花芽時的運作機制,只要分析這些 mRNA,就能知道是哪些基因正在活化表現。這就是轉錄組(transcriptome)的保存計畫,我們想把蘭嶼 1,000 種植物的轉錄組都保存下來。這是一項有雄心、也有創意的計畫。」

但這項計畫卻遭到重挫。至少蘭嶼部份如此。

保種中心每兩個月都會檢查液態氮桶。但在 2021 年 6 月,工作人員巡視時發現有個桶子裡的液態氮不知何時已揮發殆盡,偏偏這桶裝著蘭嶼的植物。李家維遺憾地說:「所以這項計畫興奮開場,失望收場。」

▲影像來源/陳俊銘(山檳榔、琉球暗羅)、洪信介(蘭嶼豬、長角天牛)

不被失敗阻撓的全新開始

幸好保種中心的活體植物蒐藏都欣欣向榮,仍能持續進行各種植物的繁衍與種原分析,以了解來自不同地方的同種植物在親緣上的差異,未來若需要回到原生地復育,這會是非常重要的依據。也因此,當保種中心和台灣電力公司攜手合作,想選出具代表性的蘭花送回蘭嶼推廣時,陳俊銘便提出了他有把握的紅頭蘭、蘭嶼白及、紅花石斛和雅美萬代蘭這四種蘭花。

高知名度的「台灣阿嬤」白花蝴蝶蘭,和近年才在小蘭嶼重新找到的桃紅蝴蝶蘭並未入列。陳俊銘解釋:「因為這兩種蘭花要處理的問題太複雜了,我沒有把握在兩年內育出足夠的苗。」現在已很常見的白花蝴蝶蘭多半經過雜交,需要花很多時間去尋找最原始的基因。多年前台東農改場雖然也復育過白花蝴蝶蘭,但留下的資料很少,仍需要進一步爬梳。

而桃紅蝴蝶蘭更是缺乏資料,它從日治時代後就再也沒有正式採集記錄、直到 2011 才由屏東科技大學團隊重新發現。雖然菲律賓也有其原生種分佈,但台灣只有小蘭嶼有採集記錄。陳俊銘表示,保種中心之前只有一株由阿改帶回來的活體,「我們試過讓這株桃紅蝴蝶蘭自體授粉,結果發現它自交不親和,連果莢都結不出來。」後來是剪下花梗,送到中興大學給蘭花專家張正教授進行組織培養,同時也在全台各地的蘭花苗圃尋覓過去從小蘭嶼帶回的其他桃紅蝴蝶蘭後代,以擴大基因多樣性。

為什麼要找回原始的植物種原?商業上可能會為了更大、更美或更香的花朵而讓植物雜交,過程中往往會忽略原始品系的抗病性等其他特性。保留原生品系,就是保留下物種生存的秘密資料庫。園藝品系經常美麗卻嬌貴脆弱,而原生品系的外觀或許沒有那麼誘人,卻更有韌性。因此,科學家推動復育時都強調,種回原生地的必須是原生種,而非雜交種或外來種。

而桃紅蝴蝶蘭的回家路也遠比其他蘭花更曲折。小蘭嶼過去長期是國軍的試射場,土地上還有許多炸彈碎片和放養的羊。陳俊銘說:「要把它種回去,可能需要先復原一片森林。」而那片森林所需的蘭嶼原生植物,也都已經被保種育苗,靜待能讓它們重回山林的機會。

▲影像來源/大江生醫

溫室中的花朵得來不易

不過要讓蘭花回家,還得先讓這四種蘭花多子多孫。為了避免不同的蘭花在偌大的溫室中不慎雜交,陳俊銘笑著說:「我就是那隻蜜蜂。」他在花梗上掛好標籤,清楚註明親本及授粉日期。等到果莢成熟,再交給擁有無菌操作室與栽培技術的合作廠商播種、養大。

蘭花應該是一種毫不在意歲月流動的物種吧。以紅頭蘭為例,授粉後要至少半年到一年,果莢才會成熟。它們的旅程起始於在培養母瓶中無菌播種,接著要等幼苗長大到瓶中空間擠不下,才能移到中母瓶、繼而子瓶。陳俊銘說:「光是在無菌室裡,就要換好幾個家。每種蘭花又不一樣,這個過程又至少要一年半到兩年,出瓶之後還要移到溫室,讓植株慢慢適應溫室裡的自然光和濕度,等穩定到能讓別人認養或有機會回歸野外,至少還要再加個兩年。」

一般的研究機構鮮少能給學者五年的時間與經費去累積這些基礎知識,過去也很少有這種記錄。如今陳俊銘手上已經累積了將近 56 種蘭花的完整繁殖資料,包含從種子到開花結果所需時間,以及各種相關疑難雜症。另外還有 77 種正在進行中。對保育工作來說,這種基礎資訊彌足珍貴。有些蘭花的果莢不能等到熟裂才播種,例如報歲蘭或拖鞋蘭,「太熟了反而不好播,有些在六、七成熟的時候,發芽率才是最好的。」所以保種中心也藉著試驗蘭花果莢在不同成熟度的發芽率,找出最適合的播種時機。

來種花吧!

2021 年 10 月,保種中心已經繁殖出了 4,090 株紅花石斛、751 株蘭嶼白及、4,118 株雅美萬代蘭和 3,293 株紅頭蘭,並且把其中 2,000 多株送往台灣電力公司的蘭嶼儲存場進一步馴化,讓它們適應蘭嶼的氣候。之後再舉辦認養活動,把其中 1,370 株提供給蘭嶼的個人、民宿、餐廳、酒吧、社區和機關學校認養,希望蘭嶼居民都有機會看到這些蘭花,同時也成為學校的教材。

為什麼不直接種回森林裡呢?一來,每片森林都有承載限制,就算繁殖出一萬株蘭花,也未必能全部重回山林。二來,「還在搏感情啦!」陳俊銘笑著說。他希望先和在地居民建立起互信關係,尋找合作夥伴,未來才能去談更多的可能性。當這些溫室中的花朵落腳在各個部落,讓大家有機會認識、熟悉,願意投入更多心力時,或許某天,遊客也能帶著一株蘭嶼特有的蘭花苗當伴手禮回家。他打開手機的 LINE 群組,給我看在地夥伴傳來紅頭蘭在家門前盛放的照片。就和溫室裡的一樣茂盛,只是照在蘭花上的光線,更為明亮狂野。

2022 年 9 月,李家維和清華大學科技考古與文物鑑定研究中心教授臧正華、蔡能賢等人及幾位企業界好友一起前往蘭嶼,探索在當地進行人類學考古的可能性。行程中,他帶著這群年長的學者專家,把保種中心存放在蘭嶼的 200 株蘭花一起綁在餐廳前的大榕樹上。李家維說:「都是六、七十歲的人了,大家爬上梯子,把一株株蘭花苗綁上樹。」對這些科技與學術界前輩來說,這個活動想必是前所未有的體驗,「大家其樂融融啊!」當大家一邊聽著蘭花的返鄉故事,一邊把蘭花固定在樹上時,有人問道,他們能不能參與更多這樣有意義的行動?

▲紅花石斛(Dendrobium goldschmidtianum):紫紅色花朵,為台灣「最紅」的原生蘭花。主要分佈在蘭嶼珊瑚礁區的白榕上,但因大量採集,目前已很難在野外發現其身影。

奔赴璀璨蘭嶼

在這樣的機緣下,李家維發揮他「把手伸到朋友口袋裡」的專長,號召了一群朋友挹注科博館基金會的「璀璨蘭嶼」研究計畫,循著回饋蘭嶼的心意,帶來新一波行動。在執行秘書譚美芳的協助推動下,他們租下並整修了蘭嶼鄉公所閒置的宿舍與溫室,成為計畫的研究基地,也將和蘭恩基金會合作設立展覽館,展示與蘭嶼相關的研究成果。在蘭嶼進行的其他計畫則將匯整並呈現於網站,讓更多關心蘭嶼的民眾能更容易觸及。

不過,在蘭嶼有這麼多的研究,學者難道還沒把蘭嶼摸個透徹嗎?顯然大自然比想像的更為神秘。例如紅花石斛,在溫室中的授粉成功率不到 5%,但送回蘭嶼認養的紅花石斛,結實率卻高達七、八成。陳俊銘解釋:「因為那裡有授粉媒介啊。」因此,科博館的昆蟲學家蔡經甫也準備詳細調查蘭嶼的花蜂和其他授粉昆蟲,探討是否有獨特的共生關係。而科博館的真菌學家陳哲志也在蘭嶼發現了發光蕈;螢火蟲專家鄭明倫則打算深入探究為什麼許多長輩都說有,卻沒有任何研究人員看過螢火蟲的原因。

話說回來,選擇前述紅頭蘭、蘭嶼白及、紅花石斛和雅美萬代蘭四種蘭花開始復育,也是拋磚引玉。陳俊銘說:「蘭嶼有 65 種蘭花,其中一半都是紅皮書中亟需保護的珍稀物種。」漂亮的蘭花容易吸引大眾目光,「也希望它們未來能夠帶進資源、進而照顧到其他不漂亮或更不容易繁殖的蘭花和其他植物。例如黃花赤箭或爪哇赤箭等仰賴真菌提供養份的腐生蘭,我們現在就一點辦法也沒有。」

我問陳俊銘,走在這條保育路上,他有什麼期待?「希望有一天,我不需要再從事保育工作。我為什麼不把有限的人生拿去環遊世界呢?我們會希望保種中心的蒐藏越來越少,因為大自然已經把這些植物都養得好好的了。我知道很難,但如果我不必再做這件事情,不是很好嗎?」

保育有很多種樣貌,也有很多種方式,有人選擇保護明星物種,有人選擇保護整片棲地,也有人選擇另一條路,讓台灣的這些珍稀蘭花走入民間與部落,成為親善大使。或許有一天,當這些親善大使能帶動大家一起努力解決瀕危物種面對的危機,或許陳俊銘、還有其他努力推動保育的夥伴,都能放下擔憂、踏上另一段旅程,真的去環遊世界。

▲蘭嶼白及(Bletilla formosana f. kotoensis):為台灣兩種固有白及之一。與台灣白及不同的是,蘭嶼白及除唇瓣龍骨為黃色,整朵花都是白色,主要分佈於蘭嶼南部山區。

⇠上一篇:讓資料共享成為責任,簡介國際近期的科研資料開放政策

紫色蝶道:下一篇⇢