醫藥新星面臨的現實挑戰

張文瑋/中山醫學大學生物醫學科學學系教授,專長為腫瘤生物學,曾任臺灣幹細胞學會秘書長,熱愛棒壘球運動。

![]()

✤ 外泌體是細胞分泌的奈米級顆粒,在生技醫藥領域展現巨大潛力。預計到 2026 年,全球外泌體市場將增長到 55.8 億美元。

✤ 外泌體目前有疾病診斷、藥物傳遞、疾病治療三大應用方向,已有研究在動物實驗上確認了藥物載體和疾病治療的功能。

✤ 外泌體研究仍面臨分離純化技術、來源選擇、標靶性等挑戰。對於外泌體產品的誇大或錯誤觀念,仍應謹慎看待。

![]()

外泌體(exosome)近年來成為生技醫藥產業焦點話題,這種由細胞分泌的微小奈米顆粒被視為生物標記、藥物傳遞系統、疾病治療的未來潛力之星,吸引了大量研究資源和產業關注。根據美國 Global Market Estimates 公司的報告,全球外泌體相關產品和服務的市場規模從 2021 年的 18.2 億美元,預計到 2026 年將增長到 55.8 億美元,年均增長率達 25.12%,凸顯了外泌體研究和應用的巨大商業潛力。

外泌體是什麼?生技新星的發現歷程

外泌體是細胞分泌的奈米級顆粒,具有細胞膜結構,屬於細胞外囊泡(extracellular vesicles, EVs)的一種。這些微小結構在細胞間訊息傳遞中扮演重要角色。按照尺寸和形成途徑,細胞外囊泡可分為直徑 30~150 奈米(nm)的外泌體、100~1,000 nm 的微囊泡 (microvesicle),以及 50~5,000 nm 的凋亡小體(apoptotic body)。

外泌體的發現可追溯至上世紀中葉。1946 年,科學家首次在血液中觀察到源自血小板的囊泡狀結構,當時被稱為「血小板灰塵」;1983 年,科學家在研究未成熟紅血球中的轉鐵蛋白循環時,首次以電子顯微鏡觀察外泌體詳細的超微結構,為外泌體研究奠定了基礎。2013 年諾貝爾生理學或醫學獎得主羅斯曼(James Rothman)、謝克曼(Randy Schekman)、蘇德霍夫(Thomas Suedhof),發現並闡述了細胞囊泡運送系統中的膜融合機制,更被視為外泌體研究的重要里程碑。

外泌體生技發展的現況與前景

隨著研究深入,科學家發現外泌體具有多種重要的生物學功能,包括細胞間通訊、免疫調節、參與疾病過程和促進組織修復等。這些多樣化的功能使外泌體在生物醫學領域引起廣泛關注,被認為具有巨大應用潛力。

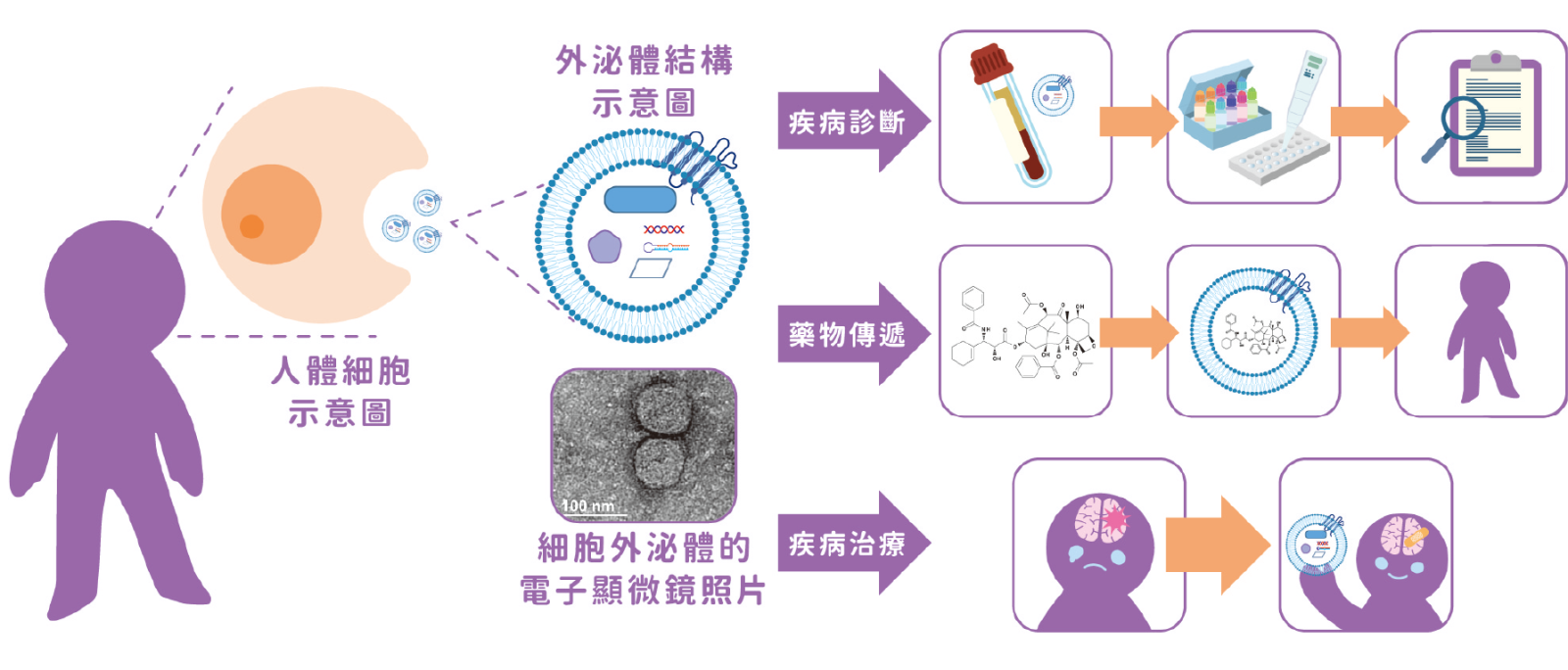

▲圖一:外泌體的生物醫學應用。資料來源/本文作者

目前,外泌體在生物技術領域主要有三大應用方向:

1. 疾病診斷

外泌體被視為新一代的液態檢體(liquid biopsy)工具,具有非侵入性和高穩定性的優勢。在癌症診斷中,外泌體展現出相較於循環腫瘤細胞(circulating tumor cell, CTC) 或循環腫瘤 DNA(circulating tumor DNA, ctDNA)更高的穩定性。例如外泌體中的特定微小RNA(microRNA),可使用在早期非小細胞肺癌的診斷;胰腺癌患者血漿外泌體中 GPC-1(glypican-1)蛋白濃度,就可以用在腫瘤大小的預測,此方法的診斷敏感度和特異性超過 95%。除癌症外,外泌體在其他疾病診斷中也顯示出潛力。例如神經元衍生外泌體上的 HMGB1(high mobility group box 1)等蛋白,可作為愛滋病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染相關認知障礙的生物標記;在帕金森氏症(Parkinson's disease)細胞模型的外泌體中,可偵測到 α—突觸核蛋白(α-synuclein)聚集,被認為在帕金森症的病理中扮演關鍵角色,具有檢測帕金森氏症的潛力。

2. 藥物傳遞

外泌體被認為是下一代理想的藥物載體。它作為藥物載體的優勢包括能有效促進細胞間通訊和訊號傳遞、可穿越生物屏障(例如血腦屏障)、脂質雙層結構有利於與目標細胞互動等。外泌體還具有多種膜蛋白,增強了與細胞之間的相互作用。

相比傳統的脂質體 (liposome),外泌體在藥物傳遞方面展現出更大潛力。例如已有研究發現,利用巨噬細胞來源的外泌體攜帶抗腫瘤藥物紫杉醇(paclitaxel, PTX),可使紫杉醇對抗藥性腫瘤細胞的毒殺能力提高 50 倍,並在動物模式中產生了強大的抗腫瘤效果;也有研究利用間質幹細胞(mesenchymal stem cell, MSC)外泌體傳輸帶有降解類澱粉的神經肽酶和胰島素降解酶,修復了阿茲海默症(Alzheimer's disease)小鼠的認知功能障礙,並清除腦內的類澱粉斑塊。

3. 疾病治療

外泌體本身也被視為潛在的治療藥物,例如造血幹細胞(hematopoietic stem cell, HSC) 分泌的外泌體,在心衰竭的動物模型中表現出降低心臟損傷與纖維化的療效;間質幹細胞分泌的外泌體具有免疫調節的特性,被認為可能用於治療多種炎症性疾病,例如類風濕性關節炎和難治性潰瘍性結腸炎。此外,在小鼠新冠病毒感染模型中,使用人工製造、帶有血管收縮素轉化酶 2(angiotensin-converting enzyme 2, ACE2)的外泌體,可顯著減輕肺部炎症和出血症狀。

現實挑戰與技術難題

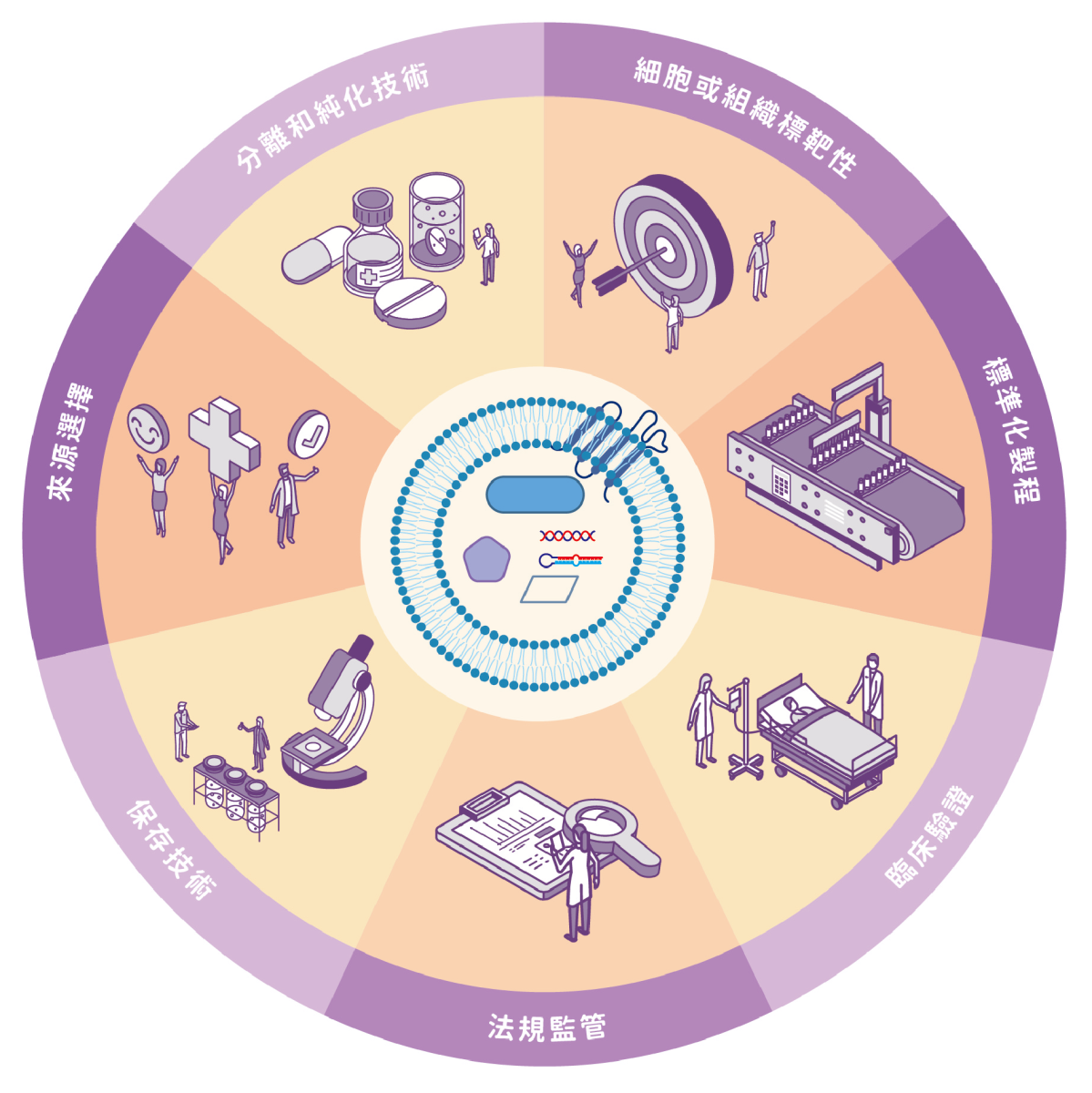

▲圖二:外泌體藥物發展的挑戰。圖片來源/Adobe Stock,資料來源/本文作者

儘管外泌體展現出巨大醫療潛力,但要將上述的研究成果轉化為實際臨床應用,仍面臨諸多挑戰:

1. 分離和純化技術:

尚需要建立可靠、可重複的外泌體分離方法,以確保外泌體產品品質的一致性。

2. 來源選擇:

不同來源的外泌體可能具有不同特性,應針對具體應用選擇適當來源。例如神經幹細胞衍生的外泌體在改善小鼠血栓栓塞中風模型的組織和功能結果方面,比間質幹細胞衍生的外泌體更有效。

3. 細胞或組織標靶性:

在藥物傳遞應用中,外泌體的標靶性有待提高,才能夠增強療效並減少副作用。

4. 保存技術:

雖然外泌體結構被認為具穩定性,但內含成分卻可能在不適當的保存溫度下降解。因此必須開發能維持外泌體穩定性的保存方法,才能確保它在儲存和運輸過程中保持活性。

5. 標準化製程:

一旦細胞培養方法改變,則極有可能影響外泌體的生物活性。因此必須建立穩定的細胞庫, 以及外泌體生產的藥品優良製造作業規範(Good Manufacturing Practice, GMP),確保產品安全性和一致性。

6. 臨床驗證:

當以外泌體作為藥物載體或直接治療使用,則必須全面評估外泌體療法的安全性、有效性、毒理特性、免疫源性,以及長期使用風險。

7. 法規監管:

適用於外泌體的藥物開發指南和監管規範仍待制定。在臺灣,目前由財團法人醫藥品查驗中心在 2024 年 5 月訂定《細胞外囊泡製劑之製造管制研發策略指導原則》,供產業界研發外泌體產品時作為參考。

市場亂象與常見誤解

隨著臺灣在 2024 年 3 月開放人體細胞來源的外泌體用作化妝品原料,成為全球少數允許此用途的國家,帶動了外泌體進一步的熱潮,市場上同時也出現一些誇大或錯誤的觀念。某些保養品和藥物聲稱含有「外泌體」成分,宣稱能治療各種疾病,例如帕金森氏症、退化性關節炎、自律神經失調等。然而,目前臺灣尚未有任何外泌體藥品獲得正式許可,衛生福利部也聲明,目前聲稱含外泌體的醫療行為或藥品均屬違法。

雖然臺灣已開放人源外泌體作為化妝品原料,但這並不意味著所有外泌體產品都安全且有效。化妝品行業對人體來源的原料仍必須抱持謹慎的態度,特別是考慮到感染等風險。衛生福利部要求使用人源外泌體的業者必須提供捐贈者健康證明文件、病原體檢測、物理化學性質、檢驗規格/方法及報告、外泌體製備場所、過程須確保無內毒素、黴漿菌(Mycoplasma)汙染等,並通過審查才能使用。

此外,事實上學術界目前對於外泌體品質的檢測方法仍缺乏共識,然而市場上已經出現諸多亂象。例如不法業者為規避現行法規,將其他物種的細胞外泌體注射入人體,或將人體外泌體用於寵物,這些行為都潛藏著嚴重的健康風險。

理性看待外泌體的未來發展

外泌體無疑是生物醫學領域一個令人興奮的發展方向,在疾病診斷、藥物傳遞、治療等方面展現出巨大潛力。然而,我們也必須認識到外泌體的研究和應用仍處於相對早期階段,還面臨著諸多技術和法規監管挑戰。

作為消費者和潛在的醫療受益者,我們應該以理性和謹慎的態度看待外泌體相關產品和療法。不要輕信市場上誇大或未經證實的宣傳,而是依據具公信力的科學研究結果和臨床試驗進展來評估。

對於科研工作者和生技醫藥產業從業者來說,繼續深入研究外泌體的基礎生物學機制,開發更精確、高效的分離和製備技術,以及進行嚴謹的臨床試驗,都是推動外泌體從實驗室走向臨床應用的關鍵步驟。

同時,政府和監管機構也需要與學術界和產業界密切合作,建立適合外泌體特性的研發指南和監管框架,在鼓勵創新的同時,確保相關產品和療法的安全性和有效性。

|

❖ 關於外泌體的常見誤解 ❖ 1. 外泌體是萬能的? 2. 所有外泌體產品都是安全的? 3. 外泌體可直接食用? 4. 外泌體療法已經成熟? 5. 植物來源的外泌體更天然有效? 6. 外泌體可以完全替代細胞治療? |

⇠上一篇:臺灣的自駕車何時上路?臺灣智駕測試實驗室主持人謝明霖專訪

開創再生醫療新紀元?外泌體的再生醫學應用:下一篇⇢

本文轉載、修改自《科學月刊》2024 年 11 月