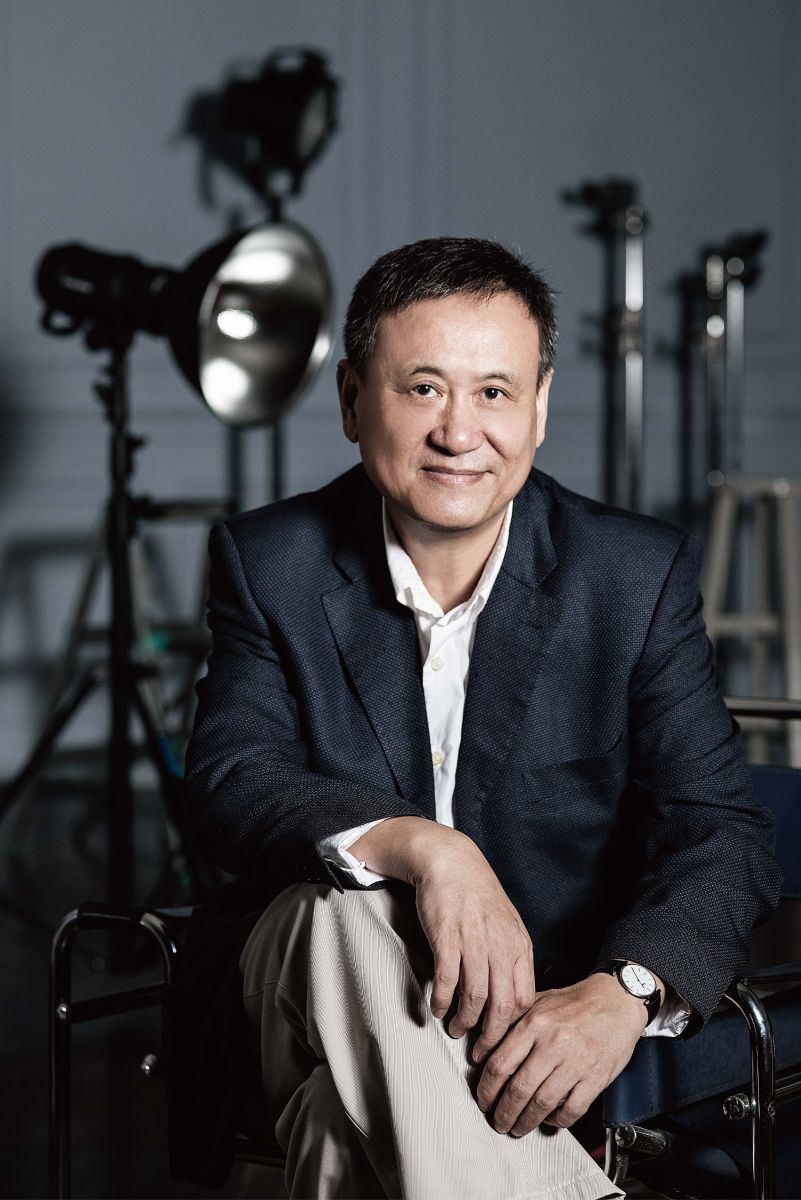

第十三集的善哥聊天室,邀請到的是《條子阿布拉》、《想飛》的導演,李崗。

去年,張董事長聽到李導說過一句話,「不要用顏色來看台灣,要用世界的角度來看台灣」,這個格局恢宏的理念,實在讓張董事長走心,也成為邀請李導上節目的原因之一。

台灣的電影產業,基於人口基數,要發展起來確實是不容易,而曾經走過台灣電影燦爛年代的李崗導演,在訪談時能見到他的失落,他感嘆,人家坐太空梭,我們用竹蜻蜓。沒錯,當好萊塢電影引進台灣之時,台灣的電影產業等於就進入了瓶頸了,而如何才能找到出口,李崗導演用他自己的方式。

成立了「影想文化藝術基金會」,李崗導演期望用「推手計畫」,來培育對電影有興趣的人才;這好像我們善科,也期望透過科技教育,能讓年輕一代能掌握科技的潮流,取得先機。

李崗導演的前半生在充實自己的社會歷練,而他現在則用他的後半生,走入台灣的電影史裡,就讓我們一起來聽聽李導的分享吧。

關於李崗

財團法人影想文化藝術基金會創辦人兼執行長,安可影業股份有限公司董事長,畢業於國立海洋大學航海系,和李安同為「推手計畫」的發起人。

EP.13段落筆記

1. 李崗的前半生的跌跌撞撞。

2. 電影之路的初試啼聲。

3. 四十不惑,仍在尋找生命意義。

4. 當好萊塢電影引進台灣。

5. 導演vs.文本。

6. 台灣電影的困境與現實。

7. 李崗轉任監製的原因?

8. 政府、歷史與真相。

9. 創立影想文化藝術基金會。

10. 飛速網路時代裡的簡化與假象。

節目摘要

李崗最一開始其實是從海大航海系畢業的,退伍後,他決定不要跑船了,所以開始學做貿易,展開新的生活。

最早開始,李崗賣過醫療器材,也做過空運公司的業務,之後轉戰外銷市場,但後來遭遇台幣升值,外銷變得困難,因此改做內銷市場,但他萬萬沒想到,內銷市場的運作模式,以他的社會經驗來講,反而是比做外銷更困難的一件事,最終,他把錢賠光了。

那時,也是哥哥李安靠老婆養的那幾年,兩兄弟都捉襟見肘。

後來,李崗決定著手寫小說,畢竟他還是有文人底子的,李崗認為,就是在那個年紀,三十歲、三十二歲左右,

我覺得我有話要說。

後來,李安從美國投了《推手》、《囍宴》這兩部作品回台參加行政院新聞局的優良劇本比賽,得獎了。李崗看到劇本的格式,發現自己似乎比較適合創作劇本,便開始投入劇本創作。

爾後,政府開放赴陸探親,李崗便陪父親重回故鄉,這一步,老父親盼望了四十多年了,再回到故鄉的剎時,所有的情感、積鬱、思念,在那刻也變成了李崗創作的養分,而李崗將它寫成了《新老殘遊記》,一樣投稿到優良劇本獎,並獲得該年第一名。

「我是真的有天份。」李崗眼中閃爍著雀躍又自信的神情。

而這,是他坎坷,卻否極泰來的前半生。

在之後,李崗開始主持節目,之後轉戰導演一職,拍攝了《條子阿布拉》,正式踏入電影圈。

————

人其實可能一輩子找不到自己,你其實都在一個社會的價值觀裡面,

你也不知道自己的性向,你也不知道要做什麼東西。

————

「其實人的一生可能都在摸索。」李崗導演算是為他自己下了個小結論,四十歲,他第一次當了導演。

在他當導演的時候,他感受到了熱情,覺得很high,他明白了心之所向,李崗認為他是「文化人」,導演才是他真正想做的事,孰知,台灣的電影卻不給他一片沃土,而給他滿地荊棘。

台灣電影不是對抗好萊塢這個概念,

這樣是雞蛋碰石頭。在1990年代,李崗開始投入電影產業時,台灣開放好萊塢電影進口,而台灣的電影產業,在當下則趨於弱勢,最後漸漸走下坡。

相較台灣,好萊塢的電影是個產業鏈,從上中下游,都是有專業的人員、公司在支持著,無論是編劇、資金、法律團隊、導演、攝影、行銷等,在台灣,常常只能變成導演一條龍包下,

如此一來,台灣的電影產業怎麼會好?

到了一定的年紀,導演也開始會想拍世界名著,拍一些本身就足夠豐厚的文本,就是那個時期,李安在拍《臥虎藏龍》,人家有一流的團隊、一流的編劇、一流的演員,而台灣想拍?怎麼比得上人家。

「世界名著本身就有它的重量,它會留下來、會流傳世界,就是有它的重量在那邊。」李崗語重心長地談到,所以想拍怎樣的文本,除了導演的功力,還要有那樣的產業環境、那樣的團隊、那樣的觀眾素質。李崗打趣地提到,據說李安在拍《色,戒》時,

張愛玲一直去找他。

台灣最大的問題,在文化創意產業裡,文化總是替政治服務,產業總是消費文化。

因為如此,李崗也曾想過要到中國大陸發展,因為他發現,台灣的電影產業環境是不健康的。

電影應該要像一個金字塔,最底下應該是很多的商業電影,作為產業的基礎,而最頂端,才應該是藝術電影、獨立製片。中國大陸、韓國都是如此,但台灣則相反了,台灣的電影產業是個倒金字塔。

過去像侯孝賢、蔡明亮曾踏上國際影展,但他們的基本功是很好的,回台灣以後,大家開始去看得獎歸國的電影,但老實說,台灣觀眾的素質仍有待提升,畢竟得獎歸國的電影大部分是藝術片,一般觀眾不太容易看懂,久而久之也就不太看國片了。

————

電影做的是人的情感、人的記憶,文化創意產業是做這個東西,

你什麼東西會哭會笑,真的不一樣。

————

而李崗在1999年到中國大陸後,才深刻體會到,除了好萊塢的電影是沒有國界的,其他電影其實都有地域性,所以當時在找題材時,其實是缺乏能量的。

後來,李崗開始進口世界各地的獨立製片、做電視劇,以養活他的公司。

到2005年時,李崗在一部電影產製過程中的上、中、下游都有涉獵過,這時,他發現其實他更適合做監製,監製就像CEO,也才有能力改變這個環境。

後來,李崗和李安一起創立「推手計畫」,希望能夠把電影產業的環境建構起來,這時候,他五十歲。

當時李崗在台灣做文化創意產業遇到的最大困境,

就是知識量不夠。

因為每個人對歷史的接收都是來自政黨,是以偏概全的;對產業而言,產業自身也沒提升的企圖心。

看台灣的歷史,就要到樓上去看,「台灣現在不是在一樓,台灣現在是在地下室看事情。」李崗苦笑著說,因為這就是最大的困境。

後來,李崗知道霧峰林家的故事後,這次,反倒是林家祖先來找他,希望透過他和電影,能把一些歷史樣貌還給世人,之後李崗花了八年的時間,集結學界、紀錄片界、電影界去做成了《阿罩霧風雲》。

但是也是在這八年期間,李崗看透了江湖,在這名跟利的年代,他不希望他的作品被江湖犧牲了。

所以,他創了「影想文化藝術基金會」,期望打破這個產業鏈的現況以及江湖邏輯。「影」,希望能用影像說故事;「想」,李崗認為台灣現在真的需要想,在有了網路以後,其實不只台灣,全世界都一樣,幾乎沒什麼時間思考。

「快有快的好處,快有快的問題。」李崗感嘆道。

他懷念從前年輕的時候,那時也沒有冷氣,卻可以在樹底下,看本好書,也許風一吹來就睡著了,尤其是越好看的書,就會越看越慢,捨不得把它看完。

反觀現在,可能每天接收的訊息都是過去的好幾倍,甚至有大部分的訊息都如同垃圾般;反觀過去,雖然步調較慢,但會有過程,有時間沈澱。而現今速度快,就會簡化,「你以為有了科技人會更聰明,沒有,人會更笨的!」李崗笑著說。

你簡化,負能量就不停地成長

把真相、歷史簡化後,你只能取得暫時的解釋權,但你會累積更深層的仇恨。

其實戲劇最有意思的點,就在真相與假象之間。電影就是一個做假象的東西,而紀錄片,端看你怎麼剪輯、怎麼下標——這全都是簡化和操控的成果。

因為人只要知道有攝影機的存在,就是表演和操控,「可是我們在假戲真做,在假的世界才看的到真的東西。」李崗解釋。

其實,台灣的電影環境是比較辛苦的,但絕非是台灣的電影不好,是在這個環境下,經歷了這一、二十年來,李崗的心境演變及體悟,而獲得的感觸。

雖然在這個大環境中,李崗無法拍一支大型的商業片,但他仍就自己能力所及的範圍內,創立影想文化藝術基金會,他仍舊有信念和假象,就像他每次講完話都希望台灣明天能更好,「其實我不相信台灣明天會更好。」李崗打趣地反嘲自己。

畢竟人沒有假象也活不下去。

作為一位熱愛台灣電影的人,李崗用他自己的角度,來詮釋與他的下半生緊緊相扣的近代台灣電影史,同時間,他得意、他惆悵、他憂心但他卻願意付出,電影承載著李崗的夢想與責任,對他來說,他對電影充滿了感情,卻也很清楚知道台灣的不足。

今日,我們用理性與感性兼備的視角,重新看一遍1990年至今的台灣電影。

▲知道了現實和真相後,也許你我都無法像李崗談到「江湖」那樣的從容。

我想提供這個社會知識、思考空間跟社會對話,我想做這樣的事情。

——李崗

善科會想把這集推薦給這樣的你

1. 有志想從事電影行業的人。

2. 對台灣歷史有抱負的人。

3. 對影視科技有興趣的人。

4. 曾對台灣影視劇失望的人。

5. 走過台灣電視、電影輝煌時代的人。

關於善哥聊天室

每週四晚上八點於「善科教育基金會」Facebook 粉絲專頁首播,主持人為張善政董事長,透過節目,我們邀請科技、科學、教育相關領域的來賓和主持人聊天,主題廣泛,從創新創業、公共衛生、天文盛宴、環保課題到電影科技等,全都在我們的節目能看到!希望透過簡單、輕鬆的聊天節目,寓教於樂,傳達正確、豐富的知識給各位觀眾,也期待能透過主持人及來賓獨特的魅力,用不同角度來關心時事和科技教育。

✓更多節目影片|https://reurl.cc/Xk6M9M

✓鎖定節目首播|https://reurl.cc/Z7O3qV